唐木健太郎

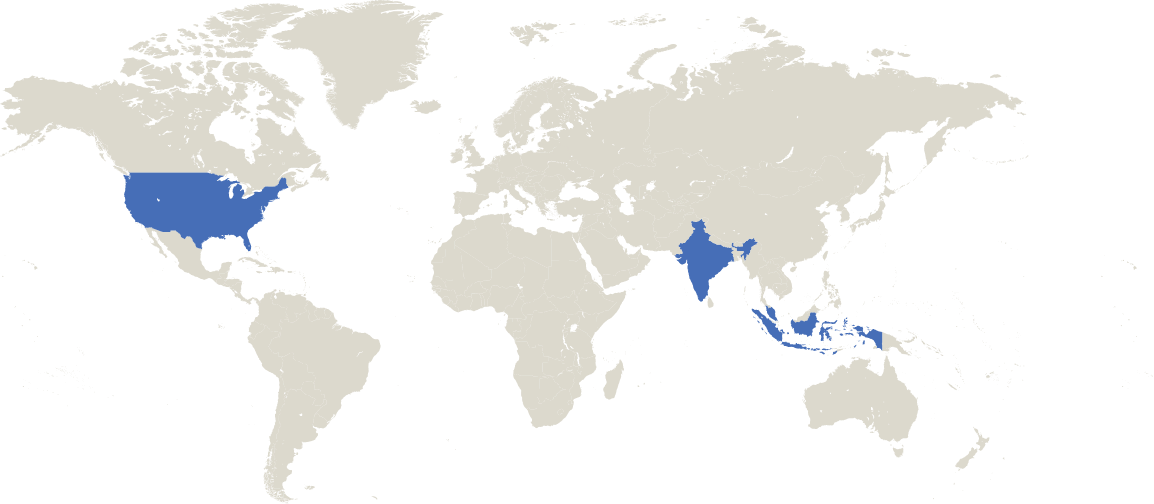

2013年入社。配管設計エンジニアとしてインドネシア、マレーシア、北米の設計拠点・工事サイト勤務を経て現在プロジェクト統括本部PMO部にてプロジェクト遂行のDX化を推進。

プロジェクト統括本部PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)部では、プロジェクトの円滑な遂行をサポートする重要な役割を担っています。私が所属する「Project Twin」チームは、プロジェクト実行中に各種システムに蓄積される膨大なデータを統合、処理し、それらをグラフやレポートに整理して可視化。それを基に、プロジェクトの現状やリスク、遅延の可能性などを総合的に分析し、プロジェクトマネージャーを始めとするプロジェクトメンバーに必要アクションの提言を行っています。

具体的な例を挙げると、当社のプロジェクトでは数万点もの設計図書を扱うことがあるので、時に発行済みの図書や遅れ図書、向こう1か月の優先発行図書、お客様のレビュー中図書等を把握することが非常に困難となります。通常、それらの記録は図書管理システムに膨大なデータとして蓄積されるのですが、それらを様々な切り口から分析できるレポートを作成し、潜在的な発行遅れや後続スケジュールに影響を与える要素を事前に指摘することで、プロジェクトの遅延リスクを未然に防いでいます。

PMO異動以前は長く配管設計に携わっていました。配管設計では、成果としての図面やその作成プロセスが明確に決まっており、それらをQCDの観点から如何に計画通りに進められるかが求められていました。しかし、現在の仕事ではコンサルティング的な要素が強く、決まった答えがありません。どのような仕事にニーズや価値があり、どこに気を付け、誰を巻き込みながら仕事をするか、主体的に考え、追求していく必要があります。言わば「追われる」仕事から「追いかける」仕事へと変化したのです。

しかし、配管設計も各部の様々な設計情報を体系的に図面に落とし込み、配管の形状、位置、物量といった膨大な情報管理を求められる点は本質的に同様です。よって、配管の設計指針を直感的に分かりやすく図示したり、納得感をもって他者に説明したりする能力が、現在のプロジェクトレポートの可視化に役立っています。また、PMO部では図書管理システムの立ち上げ支援も行っていますが、複雑でわかりにくいシステム内の情報をどのように活用すればプロジェクトニーズに合う図書管理を実現できるか、概念図を用いてシステム構成を説明し、最適な業務フローを提案することに役立っています。

現在の仕事の面白さは、関わる範囲の広さにあります。配管時代は各部の設計エンジニアとの関わりが中心でしたが、今は設計だけでなく、調達、工事など全EPC部門との関わりがあり、時には役員クラスの方ともやりとりします。また、システム運用の面でもプロジェクトメンバーとIT部門との橋渡しも担っています。設計経験があるからこそ設計エンジニアの気持ちを理解でき、PMO部でデジタル管理の素養とプロジェクトコントロールのノウハウを磨けるからこそ、プロジェクトと設計間、IT間の双方で効果的なコミュニケーションを取ることができる点にやりがいを感じています。

私が初めて海外で仕事をしたのは、入社3年目のことでした。インドネシアの拠点での設計研修として派遣され、現地のインドネシア人上司の下でインドネシア人スタッフと同じ立場で働くことになりました。当初は他の日本人社員と共に赴任しましたが、最終的には1人で数カ月間駐在し、日本とインドネシアの橋渡し役として設計業務の完遂に携わりました。

この時携わっていたのは、TOYO最大規模となるプロジェクトで、そのうち約3分の1がインドネシア拠点の設計所掌のエリアでした。約1年半、同地で詳細設計を終えた後、すぐにマレーシアの工事現場に出張となり、その設計エリアに加えてマレーシア拠点が所掌する設計エリアを担当しました。現場ではマレーシア人やインドネシア人、ベトナム人など5人ほどのメンバーと共に1年以上にわたって設計目線での配管施工チェック、トラブル対応、設計変更対応、お客様との設計変更交渉などを担当しました。

インドネシア滞在中、最も苦労したのは、仕事の期限に対する感覚の違いでした。例えば、当日にチームで協力して対応する必要のある仕事に対して「OK」との返事をもらっても、何も言わずに帰ってしまい、やむなく自分1人で対応せざるを得なくなるといったことが度々ありました。また、メンバーがバラバラに行動してしまう傾向があり、方向性をまとめて優先順位をつけることにも苦労したのを覚えています。

そのような状況の中で私が心がけたのは、厳しく指導するのではなく、メンバーを励ましモチベーションを高める「盛り立て型」のアプローチでした。メンバーの事情や苦労を認めながらも、その仕事がやりがいにつながることや個人の成長機会になる等、ポジティブな声かけを続けたり、業務量を数値化して、日々の業務計画を一緒に立てたりしました。

当初は設計ミスやトラブルなどが見られましたが、日々の業務を着実にこなしていくことで徐々にチーム全体として自信がついていきました。結果として、インド、インドネシア、マレーシアの3拠点の中で、インドネシアエリアが特に高い評価をお客様から得ることができたと思っています。インドネシアやマレーシアでは若く優秀な人材が多い印象でしたが、そういった方々を中心にチームを運営することで最終的には良い組織として機能させることができました。

インドネシア、マレーシアの出張を終えてから1か月程して、別案件のアメリカの現場設計部隊にサポート役として派遣されることとなりました。チーム構成は日本人5人、フィリピン人が1〜2名、現地の工事関係者は全員アメリカ人という環境でした。英語を母国語とする方とのコミュニケーションには苦労しましたが、その壁を乗り越えるためにさまざまな工夫を行いました。

最も印象に残っているのは、チームビルディングとしてアメリカのサブコントラクターの方々とメキシコ湾に船で寝泊まりしてマグロ釣りに出かけたことです。日本式の釣り方が功を奏し、その日は大漁。帰国後は釣ったマグロを使って関係者を沢山呼んでパーティーを開催し、自ら料理を振る舞いつつメンバーと会話を交わして関係性を築いていきました。

当時の現場は、サブコンから受け取った数値に基づくレポートが頼りで、実際に現場で何が起きているのか、網羅的に把握できていなかったように思います。そのため、契約上の問題もあり、個々の作業がまばらになって効率的に配管工事が進捗していませんでした。

そこで、私はサポート役として自由に動ける立場を活かし、現場に足を運んで直接工事の状況を確認していきました。どのエリアの配管工事が完了しているか、どのタイプの配管サポートが不足しているか等を整理し、情報を現場に共有することで作業がスムーズに進むようになりました。また、工事のベテランの方を通じてマネジメント層とのコミュニケーションも深め、改善策を検討しました。

私にとって、当プロジェクトは2回目の大きな海外案件でした。1回目は全てが初めての経験で比較対象がなく、正しさの判断が難しかったのですが、2回目は工事現場に入り、設計図面が実際の工事にどう反映されるかを目の当たりにすることができました。1回目と2回目の違いを深掘りすることで設計の本質的な理解が深まり、図面の違いが現場でどのような影響を及ぼすかを学ぶことができました。

この経験は、後の国内案件で配管設計のリーダーとして基本設計から詳細設計、現場のサポートまで一貫して担当する際の重要なノウハウとなりました。当初はチームや部署間で何をやっているのかお互いによく分からない状態でしたが、コミュニケーションを重ねることでやるべきことが明確になり、チームとして一体感を持って進められるようになりました。

海外での仕事の最大の魅力は、環境が変わることで自分自身のスイッチが大きく切り替わることです。文化も言語も異なる環境に身を置くことで緊張感が生まれます。日本のオフィスは静かな環境で仕事が進みますが、海外の職場はとても活気があり賑やかです。

最初は状況が分からず埋もれてしまうこともありましたが、徐々に自分の考えを主張できるようになりました。そして、外国人スタッフとたとえ拙い英語でもコミュニケーションを取りながら自分の思いを伝えることで物事が進み、それが実際に形になっていくことが楽しくなっていったのです。それは私が入社前に思い描いていたプラント業界で働くやりがいそのものでした。

私は、中学生の頃から漫画『SLAM DUNK』が好きで、全く異なる個性を持つキャラクターたちが集まってお互いを信頼しながら、1人では成し得ない大きなことをやり遂げる姿に憧れを抱いていました。海外での仕事は、まさにその理想を体現する機会となりました。時には衝突しながらも、最後には大きな達成感を得られる経験ができました。

今後はPMOとしてプロジェクトサポートの立場から、全プロジェクトメンバーが自らの意思により自信を持って、物事を前に進めるための一歩を踏み出し、成果を出せる環境を整えていきたいと考えています。現在兼務している労働組合執行委員長としても、同じ観点で若手のサポートをしていきたいです。具体的には、若手メンバーが自分の周囲をとりまく環境を自分自身で変えていけるよう、自発的にテーマを決めて、調査や議論を重ね、成長できる場を提供していきたいと考えています。

TOYOには様々な考え方と能力を持った人材が集まっていますが、自ら一歩を踏み出して責任を持って行動できる人材はまだまだ少ないと感じています。私自身も特別な能力を持っているわけではありませんが、周りの人々と協力しながら予想以上の成果を上げられた経験が数多くあります。人と人との繋がりを充実させ、皆で前に進んでいける組織づくりを目指していきたいです。

配管設計から現在のプロジェクトサポート役までのキャリアは、入社当時の私には想像もできませんでした。キャリアを絞りすぎると、成長の可能性も自分の想像の範囲内に限定されてしまいます。大きな方向性は持ちつつも、興味を感じることには選り好みせず、前向きにチャレンジすることが重要です。現場への派遣や他部署への異動など新しい機会が来たときは、深く考えすぎずに「やります」と即答する勇気を持つことが、新たな可能性を開くことにつながると私は思っています。